et à voix haute s'il vous plait ! ... pour adultes, pour enfants... pour réfléchir, pour se divertir, pour s'éveiller, pour les apprentissages de vie...

dimanche 28 août 2016

Oeuf de mouette - Charlie et la chocolaterie

mercredi 24 septembre 2014

"[...] l'histoire ne voulut pas rester tranquille, elle ne voulut pas m'obéir." - Je m'appelle Mina

lundi 19 août 2013

L'histoire des douze travaux d'Hercule

© Jacqueline VALLON et Maurice POMMIER/ Folio

© Jacqueline VALLON et Maurice POMMIER/ Folio

© Jacqueline VALLON et Maurice POMMIER/ Folio

dimanche 23 décembre 2012

L'animal est un animal, essentiellement et pratiquement distinct de nous

dimanche 18 novembre 2012

Histoires comme ça

© Rudyard KIPLING et Henri GALERON/ Folio jeunesse

© Rudyard KIPLING et Justine BRAX/ Milan Jeunesse

© Rudyard KIPLING et Justine BRAX/ Milan Jeunesse

mercredi 5 mai 2010

Les corbeaux de Pearblossom

© Aldous HUXLEY et Beatrice ALEMAGNA/ Folio Benjamin

© Aldous HUXLEY et Beatrice ALEMAGNA/ Folio BenjaminMr et Mme Corbeau vivent sur les branches d'un arbre. Voisin caché vit un serpent qui profite des sorties quotidiennes de Mme Corbeau à l'épicerie pour manger l'oeuf pondu du jour. Mme Corbeau s'en rend compte par hasard.

« Monstre ! s’exclama-t-elle. Que faites-vous là ?

- Je prends mon petit-déjeuner, rétorqua le serpent la bouche plein, avant de regagner son trou. »

© Aldous HUXLEY et Beatrice ALEMAGNA/ Folio Benjamin

© Aldous HUXLEY et Beatrice ALEMAGNA/ Folio Benjamin © Aldous HUXLEY et Beatrice ALEMAGNA/ Folio Benjamin

© Aldous HUXLEY et Beatrice ALEMAGNA/ Folio Benjamin17/24

Ici l'avis d'Eolune

un autre avis plus complet sur la forme et le contexte

samedi 20 mars 2010

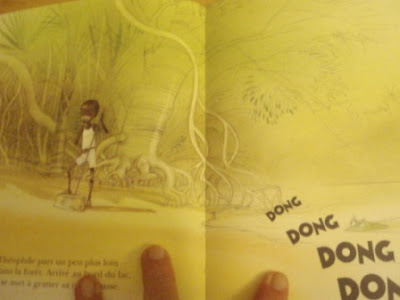

La batterie de Théophile

© Jean CLAVERIE/ Folio Benjamin

© Jean CLAVERIE/ Folio Benjamin © Jean CLAVERIE/ Folio Benjamin

© Jean CLAVERIE/ Folio Benjamin © Jean CLAVERIE/ Folio Benjamin

© Jean CLAVERIE/ Folio Benjamin7/24

mardi 9 février 2010

Comment Wang-Fô fut sauvé

Ce petit conte de Marguerite YOURCENAR « Comment Wang-Fô fut sauvé » est une belle entrée dans les traditions de la Chine.

Ce petit conte de Marguerite YOURCENAR « Comment Wang-Fô fut sauvé » est une belle entrée dans les traditions de la Chine.Ce tout petit conte me comble bien-sûr par sa fin. J’aurais pourtant aimé être embarquée plus longtemps dans ce mode de vie nomade, miséreux et également sage. J’aurais aussi apprécié encore plus de détails de ce palais impérial, de cette autorité suprême, de cette liberté de mouvement du peintre contre cet isolement de l’empereur.

Georges LEMOINE propose des illustrations vraiment douces, comme faites de sables mais je n’ai pas vraiment eu l’impression d’être en Chine. J’imagine que les enfants suivent ainsi l’histoire avec des repères plus « occidentaux ». « J’ai l’impression de ne pas avoir illustré cette histoire du peintre Wang-Fô. J’ai seulement marché sur les chemins où lui-même et Ling venaient de passer. » (extrait tiré de cette source). J’aime par contre énormément cette illustration de couverture. Toute la sagesse dans les rides d’un homme.

Livre lu dans le cadre du Challenge Lectures d'école.

vendredi 8 janvier 2010

Les aventures de Tom Sawyer

*source tableau de Mark TWAIN : Nicholas SIMMONS

Alors voilà, j’ai retrouvé par hasard le premier livre que j’avais offert à mon petit frère : « Les aventures de Tom Sawyer » de Mark TWAIN.

Des souvenirs de dessins animés japonais me sont revenus… pas l’histoire complète, je n’arrivais à voler que quelques minutes par mois à la télévision grand-parentale…

le Mississipi et ces bateaux à vapeur….cet enfant aux pieds nus, cet autre va-nu-pieds en guenilles, ce Joe l’Indien, cette Becky…

Je l’ai lu pour redevenir enfant le temps d’une lecture. Et puis j’ai envie de lire les livres jeunesse. Pour être une fenêtre de plus à l’imaginaire de notre petit loup. (Re)lire les classiques jeunesse me semble un élément essentiel de ma parentalité. Comme cela, je pourrais proposer des lectures au petit d’homme, pas lui imposer, bien sûr que non. Juste pouvoir mettre en évidence, appâter, mettre l’eau à la bouche à ce jeune aventurier de la vie, lui offrir au bon vouloir, le rendre curieux, et puis lui-seul décidera s’il devient lecteur, s’il préfère les enquêtes policières, l’aventure, le gotique, la science fiction, l’épopée de capes et d’épées ou la mythologie. J’ai envie que les livres soient pour lui des compagnons de vie, des divertissements, des questionnements, de l’éveil mais aussi pourquoi pas du danger à lire dans son lit pour laisser passer les cauchemars comme nous pourrions regarder dans le ciel les nuages gris/cendre de la pluie partir au loin.

Et bien ce fut un vrai petit plaisir de lire l’œuvre originale. Un vocabulaire adulte (avec des pointes de pédagogie explicitée, petit bémol à cette lecture qui aurait permis de se faire sa morale seul) nous offre une immersion dans l’univers de ce petit « vaurien » de Tom Sawyer, orphelin recueilli par sa tante Polly. Je me souvenais vaguement de garnements en culottes courtes, livrés à eux-même, cherchant les embrouilles et les trésors. J’ai découvert des aventures d’enfants entre l’école (quelquefois buissonnière) et la maison, en passant par le mur fait la nuit, dans une société très pieuse, un peu naïve où l’éducation est stricte par foi, une tante Polly bien sympathique même avec les punitions corporelles (je confirme être contre la fessée mais là, c’est un autre débat). J’ai suivi à grandes enjambées Tom dans ses envies, enthousiasmes éphémères jusqu’à la prochaine aventure. Et pris de belles images sur ces jeux d’enfants : de la piraterie, du brigandisme, de la robinsonade…et puis toutes ces merveilles qui n’appartiennent qu’au monde des enfants : une inconstance, une détermination à toute épreuve, une envie de refaire son monde et de croire que les recettes de sorcières sont la vérité (sans en être dupe).

Des trésors d’enfant : « En outre du butin déjà mentionné, il comptait au tableau douze billes, l’embouchure du sifflet, un morceau de verre bleu, un canon en bois, une clef qui n’ouvrait rien, un bout de craie, un bouchon de carafe, un soldat de plomb, deux têtards, six pétards, un chat borgne, un bouton de porte en cuivre, un collier de chien…sans chien, un manche de couteau, quatre morceaux de pelure d’orange et un châssis de fenêtre hors d’usage. »

…des recherches de trésors d’adulte :

« - Où est-ce qu’on en trouve des trésors ? demanda-t-il.

- A peu près partout.

- Quoi ! il y en a là comme ça tout autour d’ici !

- Non, bien sûr, Huck ; on les cache dans des endroits écartés, quelquefois dans des îles, quelquefois dans de vieux coffres qu’on enterre au pied d’un arbre mort à l’endroit où l’ombre s’arrête à minuit ; mais surtout dans les maisons hantées, sous le plancher.

- Qui est-ce qui les cache ?

- Les voleurs, évidemment… tu ne voudrais pas que ce soit les inspecteurs de l’école du dimanche.

- Je ne sais pas moi. Si j’avais un trésor je ne le cacherais pas ; je le dépenserais, et comment !

- Moi aussi, mais les voleurs ne font pas comme ça. Ils cachent leur trésor, et puis ils le laissent là.

- Ils ne viennent jamais le chercher ?

- Non. Ils en ont l’intention, ça va de soi ; mais il y en a qui oublient les points de repère qu’ils ont pris, d’autres qui meurent. En tous cas le trésor reste là longtemps ; le coffre rouille ; un beau jour on trouve un vieux papier tout jauni où il y a toutes les indications pour trouver les repères ; mais ça prend du temps à déchiffrer parce que ce sont généralement des signes et des hiéroglyphes…(…) Je te dis que c’est toujours dans une maison hantée, ou dans une île, ou au pied d’un arbre mort, surtout quand il y a une souche qui pointe en l’air. (…)

- Il y a un trésor au pied de chacun ?

- Ne dis pas de bêtises ! Non, naturellement.

- Alors comment sauras-tu au pied duquel il faut creuser ?

- Ah ça ! Il faut tous les essayer.

- Nous en aurons pour tout l’été, mon vieux.

- Et puis après ? »

et des morales piquées dans les livres d’aventure, pour être brigands, il faut kidnapper, séquestrer et demander des rançons, mais ne surtout pas tuer les femmes : « On les met sous clef ; on ne les tue pas. Elles sont toujours belles et riches, et elles ont une peur bleue. On leur prend leurs montres et tout ce qu’elles ont, mais quand on leur parle, c’est toujours avec la plus exquise politesse et chapeau bas. Il n’y a pas plus poli qu’un brigand ; tous les livres te le diront. Et puis les femmes en pincent pour toi, et quand elles sont restées dans la grotte pendant huit ou quinze jours elles cessent de pleurer, et il n’y a plus moyen de les faire partir. Si on les chasse elles reviennent. C’est comme ça dans les bouquins, mon vieux. "