J'aime assez me poser des questions sur les populations dénigrées et beaucoup, beaucoup sur les enfants. J'ai pris

"Gadji!" de Lucie LAND pour avoir une autre vision des gitans, de l'éducation scolaire de leurs enfants et des livres. Ma première approche venait du livre d

'Alice FERNEY, "Grâce et dénuement".

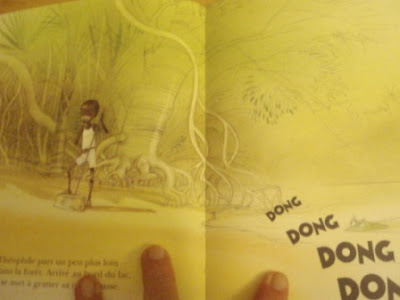

Katarina a douze ans et nous raconte son quotidien parmi les siens dans la toute petite caravane. Elle est roumaine mais aussi "bohémienne", elle vit en marge de la société aux pourtours de la ville près d'une décharge. Sa famille vit de la musique dans les fêtes, d'aumônes, de petits larcins. Sa mère est accro à la télévision comme porte ouverte sur le monde. Son père, accordéoniste, toujours en vadrouille, est le pilier de la communauté. Cet homme majestueux revient de temps en temps, éperdument attendu par tous, respecté, craint aussi... quand il revient c'est la fête. Katarina déambule dans ce camp avec ses 4 petits frères, vaque aux occupations quotidiennes en l'absence de sa mère et arbitre des batailles d'injures entre les plus jeunes.

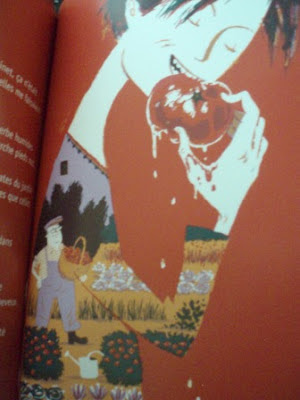

Mais à 9 ans elle rêve de l'école. De cette école conventionnelle que ne portent pas dans leur cœur ses parents, inutile comme l'alphabétisation... l'important la musique et compter. Mais dans cette gaie communauté, il y a aussi la grand-mère, Lili la muette, qui chantait, danse encore. Et dans son wagon rouge, isolé du camp, sous son matelas, des livres. Et puis il y a aussi cette nouvelle venue de l'autre côté du bras de fleuve, Zsuzsa, une étrangère qui parle pourtant le rromani... elle lit à voix haute des tonnes de livres...

Et puis il y a le drame, cette perte essentielle, de trois femmes: le passé, le présent et le futur. Katarina part en France, à Paris, avec sa cousine partie, celle dont on disait qu'elle était devenue une gadjée, une femme du monde quoi!

La première partie du livre nous emporte dans ce camp de romanichels, fait de gaieté, d'instantanés, de musique, de paroles, de présence humaine. L'éducation est à la musique, à la danse, à la joie, à une temporalité dictée par les relations humaines et à la survivance. Pas question de livres, pas question d'écoles. De toutes façons, les écoles conventionnelles rejettent leurs enfants.

C'est aussi une description des règles: "ne pas ramasser d'objets ayant appartenu à des morts", ne pas livrer son âme aux non-rrom, rester dans la communauté, fêter la vie dès que possible, se méfier des autres et les accueillir à bras ouverts comme les nôtres avec le temps et la confiance.

Dans cet univers, Katarina fait office de "louve solitaire", elle est maternante avec ses frères mais s'octroie des moments de solitude et des rêves d'école jusqu'à en faire un chantage et une fugue. Les livres paraissent absents mais ils ne sont qu'inconnus. La grand-mère en a et l'arrivée de cette Zsuzsa offre à Katarina une leçon d'alphabet, un amour des livres, de l'objet, des histoires, des mots. Katarina lit les livres bien avant de savoir déchiffrer les lettres.

A Paris, chez cette cousine qui a perdu son âme (peut-être pas tant que cela!), Katarina découvre le confort, les rythmes quotidiens, un apprêt de sa personne et une préceptrice avant sa rentré à l'école. Les règles plus strictes, plus cloisonnantes pèsent sur la jeune adolescente. Elle a besoin de liberté et réclame du lâcher-prise quitte à ne pas pouvoir intégrer l'école: "Si tu arrêtais maintenant, tu serais quoi? Une dégonflée, une tire-au-flanc ? Tu vas finir par donner raison à tous ceux qui regardent la vie à travers leur rideau en dentelle! "

Les conditions de vie sont différentes, les rapports aux voisins et commerçants sont aussi à apprendre. Et c'est peut-être la grande beauté du livre, cette rrom arrivée sur Paris, ne veut surtout pas devenir une gadji. En ville mais aussi dans ses relations aux autres, à l'autorité, elle reste libre, errante, vagabonde, impertinente avec l'insolence des libres. La culture rrom apparaît vivante, sous-jacente, présente même dans les villes par ce brin de liberté, de désinvolture, de joie: culture parquée ou vibrante et musicale dans le métro ou dans les salons : "- Parce que tous les autres, à part toi et moi, ce sont des Rroms d'ici, des Manouches, si tu préfères.

Mince, j'avais entendu parler des Manouches, on m'avait dit qu'ils vivaient en caravane. Méconnaissables, ceux-là, et éducadaptés par-dessus le marché. encore plus incognito que moi. J'avoue, j'étais eue. Douze millions de Rroms... selon les dires de Zsuzsa. En voilà en tous cas une poignée. Mais combien de docteurs ? D'architectes ? Combien de rétameurs ? De recycleurs ? Combien d'enfants parmi ces douze millions ?"Son

rapport à l'école, une fois elle remodelée, plus "normée", est aussi une belle proposition.

Entre tolérance, stigmatisation et frein.

Les livres, ou en tous cas les mots ont la part belle dans ce roman. Les écrits de la jeune Katarina ponctuent le récit,

comme ce devoir d'école présenté là. C'est aussi un

hymne à l'amour des grands auteurs, en me donnant envie de relire SARTRE et de découvrir SOLJENITSYNE et BLAGA. C'est aussi une

culture rrom assumée, entre la diseuse de bonne aventure, les larcins, l'esprit de contradiction, l'envie de ne pas vivre enfermés, l'envie de prendre la vie comme elle vient et surtout d'en faire un état de joie.

Le

livre est peut-être en partie autobiographique, cela ne me surprendrait pas. La communauté rrom est décrite avec amour, sensibilité et non-complaisance. Cela fait aussi son charme, sans compter la superbe idée de proposer une bande son avec... (il ne manque plus que le CD). Cette proposition offre un pendant charnel à celle d'Alice FERNEY.

Ici,

là, et

là d'autres avis.